„Dänemark ist ein glückliches Land“

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem EU-Nachbarn Dänemark und dem Norden Schleswig-Holsteins zu fördern, ist seit langem ein Kernanlagen der Sektion Flensburg-Schleswig. Die auf ihren Vorarbeiten erfolgte Einrichtung einer Koordinationsstelle für die Ansiedlung skandinavischer Unternehmen in Schleswig-Holstein ist hierfür ebenso ein Zeichen wir die Kooptation von Hans Wicks, Geschäftsführer von DI – Dansk Industri Deutschland, in den Sektionsvorstand. Nur folgerichtig war daher die Delegationsreise nach Kopenhagen, die nun unter der Leitung von Sektionssprecher Hauke Präger und auf freundliche Einladung von DI – Dansk Industri erfolgte.

Das Programm, an dessen Zustandekommen Benjamin Feindt als Mitglied des Sektionsvorstandes maßgeblichen Anteil hatte, führte die 15 Teilnehmer, darunter der Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates, Dr. Christian von Boetticher, in die Deutsche Botschaft, das dänische Außenministerium, das Headquarter von DI – Dansk Industri sowie zu Copenhagen Capacity.

Deutsche Botschaft

Die deutsche Botschafterin Anke Meyer konnte viele Gründe nennen, wieso Dänemark nicht nur für deutsche Unternehmen derzeit sehr attraktiv ist: eine stabile politische Landschaft, Wirtschaftswachstum, solide Staatsfinanzen und eine Gesellschaft, die gemessen an anderen Ländern nicht allzu stark polarisiert ist. „Dänemark ist ein glückliches Land“, fasste Meyer ihren Befund zusammen. Entsprechend stark sei das Interesse: Sie begrüße derzeit viele Delegationen aus Deutschland.

Verstärkt ginge es dabei derzeit um Rüstungskooperationen. Die Drohnensichtungen der jüngsten Tage seien Beleg für deren Notwendigkeit. Die geopolitische Lage habe auch zu einer verstärkten Hinwendung zur Europäischen Union und insbesondere zu Deutschland geführt. Weitere wirtschaftliche Themen seien derzeit die feste Fehmarnbeltquerung sowie die Energieinsel Bornholm.

Hauke Präger nutzte diese Ausführungen für einen Appell: Der

Norden Schleswig-Holsteins und Sønderjylland müssten sich enger verbinden. Aus

der Grenzregion müsse eine Brückenregion werden, die als Experimentierfeld über

die Grenze hinweg genutzt wird: eine Sonderwirtschaftszone. Mit

Schleswig-Holstein bestünden ohnehin bereits die engsten Beziehungen Dänemarks

nach Deutschland. Und das Interesse an Kooperationen sei auf dänischer Seite

ohnehin sehr groß, bekräftigte Anke Meyer. Nur so könne das kleine Land seinen

Wohlstand sichern.

Dänisches Außenministerium

Im dänischen Außenministerium erläuterte Senior Advisor Matthias Jensen, wie dänische Außenpolitik aktive Wirtschaftspolitik betreibt. Bereits seit 25 Jahren bestehe der Danish Trade Council beim Ministerium. In ihm sei die staatliche Exportförderung gebündelt. Er funktioniere de facto wie eine Consulting-Firma. Mit einem Unterschied: Der Councel könne zur Unterstützung auf öffentliche Stellen zurückgreifen. Im äußersten Fall sogar auf die königliche Familie. Mehr als 400 Mitarbeiter verteilt auf 107 Stationen in 58 Ländern sorgten für den gewünschten Zugang zu Märkten in den Sektoren Energy, Agro & Food, Defence, Maritime, Life Science, Water & Environment sowie Technology. Zusätzliche Innovation Center gebe es in München, Shanghai, Seoul, Tel Aviv, Bosten, Bangalore und im Silicon Valley. Ziel sei es stets, Investitionen nach Dänemark zu holen. Der monetäre Einsatz einer Dänischen Krone erziele dabei einen Return on Invest von acht Kronen.

„Eine neue Weltordnung erfordert auch neue Märkte“, stellte Jensen fest und räumte ein, dass dazu auch die Zusammenarbeit mit Ländern nötig sei, mit deren Regimes man nicht zwangsläufig übereinstimme. Neu sei dabei das Zusammendenken von Wirtschafts-, Außen-, Entwicklungs-, Sicherheits- und Energiepolitik.

Auch von diesem Treffen blieb der Appell in Erinnerung, Schleswig-Holstein müsse noch stärker als bisher zum Ausgangspunkt dänischer Unternehmen für die Eroberung des deutschen Marktes werden und stärker als bisher auf dänische Partner zugehen.

DI – Dansk Industri

DI – Dansk Industri ist Dänemarks größter Wirtschafts- und

Arbeitgeberverband. Er vertritt 20.000 kleine und große Unternehmen nahezu

aller Branchen, die ihrerseits 600.000 Mitarbeiter beschäftigen. Nach einer

Führung durch das am zentralen Bahnhofsplatz gelegene und architektonisch

beeindruckende Gebäude mit seiner prägnanten Glasfassade führten drei

leitendende DI-Mitarbeiter die Teilnehmer in Kurzvorträgen durch die dänische

Wirtschaft, die Grüne Transformation sowie die Schwerpunkte der aktuellen

dänischen EU-Ratspräsidentschaft.

Morten Granzau warf einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die Inflation liege aktuell bei zwei, das Wirtschaftswachstum bei 1,3 und die Arbeitslosigkeit bei 2,9 Prozent. Charakteristisch für die dänische Wirtschaft sei ihre große Abhängigkeit von 20 Großunternehmen wie Novo Nordisk, Ørsted oder Maersk. Sie allen könnten das Wachstum des gesamten Landes in die eine oder andere Richtung lenken. Ziel sei es daher zu diversifizieren und diese Abhängigkeit zu verringern.

Dänemark stehe vor der Herausforderung, dass in den kommenden 15 Jahren kein Zuwachs der Beschäftigung zu erwarten sei, so Granzau. Umso wichtiger sei es daher, den Wettbewerb zu stärken und die Grüne Transformation erfolgreich voranzutreiben. Neu auf der Agenda sei seit kurzem der Blick auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

Troels Ranis wieß in seinen Ausführungen auf das erste dänische Klimagesetz von 2019 hin. Es sehe eine Reduktion des CO2-Ausstoßen um 70 Prozent bis 2030 vor (basierend auf den Werten von 1990). Entgegen allen Befürchtungen, diese Vorgaben gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit der dänischen Wirtschaft, sei bereits heute absehbar, dass dieses Ziel mit Sicherheit erreicht werde. Im Land gebe es lediglich noch ein Kohlekraftwerk. Dieses werde aber erst abgeschaltet, wenn die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Dies solle bis 2028 der Fall sein.

Als erstes Land weltweit habe Dänemark den Sektor

Landwirtschaft mit einer CO2-Steuer belegt, so Ranis. Dies zwinge auch die

Landwirte zur CO2-Reduktion. Große Fortschritte gebe es bereits im

Verkehrssektor: Acht von zehn Neuwagen seien elektrisch betrieben. Überhaupt:

Der Energiewandel könne nur durch Elektrifizierung gelingen, ist Ranis

überzeugt. Er werde zudem zu einer signifikanten Senkung der Energiekosten

führen. Dazu werde auch die geplante Wasserstoff-Pipeline von Dänemark nach

Deutschland beitragen. Hierzu fehle allerdings seitens der Bundesregierung noch

das Kommitment.

Rikke Nørgaard gab schließlich einen Einblick in die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Das Hauptthema in diesem Bereich laute schlicht „Wettbewerbsfähigkeit“. DI – Dansk Industri sei auf allen Kontinenten vertreten, doch lediglich in Brüssel unterhalte man ein rein politische Büro für die Lobbyarbeit. Hierbei habe sich die Zusammenarbeit mit der deutschen Schwester-Organisation BDI als besonders effizient erwiesen.

In der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft solle insbesondere das

Thema Bürokratieabbau im Bereich Nachhaltigkeit umgesetzt werden. Große

Hoffnungen setze man hierbei auf die im Omnibus-Verfahren 1 der Europäischen

Kommission zusammengetragenen Vorschläge aus den Mitgliedssaaten.

Copenhagen Capacity

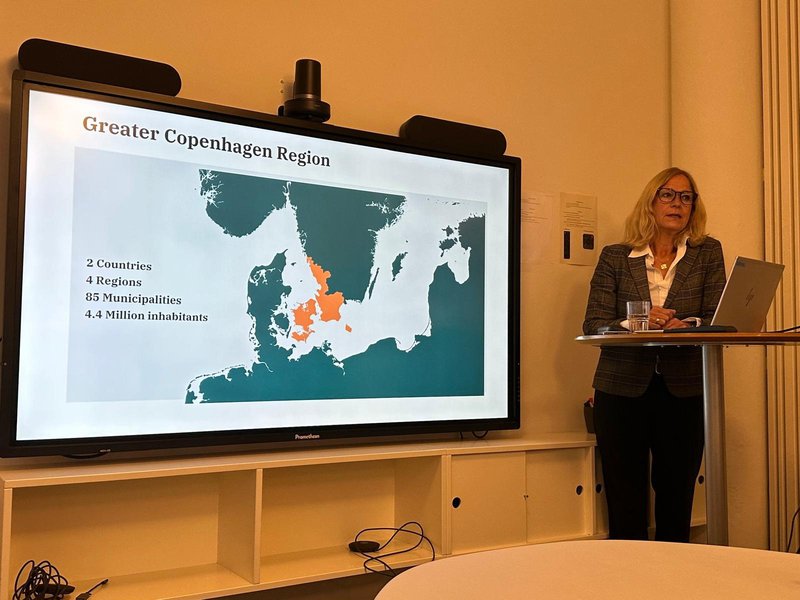

Seit 1994 betreibt Copenhagen Capacity, finanziert vom dänischen Staat, der EU und privaten Spenden, die weltweite Vermarktung der Region Greater Copenhagen. Diese umfasst zwei Länder (Dänemark und Schweden), vier Regionen, 85 Gemeinden und 4,4 Millionen Einwohner. „Wir werben Investoren an und bieten im Gegenzug den Zugang zu Netzwerken. also Matchmaking mit dem dänischen Eco-System“, wie es Rikke Petersen nennt, Abteilungsleiterin des Green Transition Team.

Wie attraktiv Dänemark sei, könne man an den 17.000 Pendlern sehen, die täglich über die Öresundbrücke von Schweden ins Land pendelten. Dabei spielten drei Aspekte eine wesentliche Rolle: Flexecurity (einfaches Einstellen und Entlassen von Mitarbeitern und jährlich lediglich 1.000 Euro Sozialabgaben für ein Unternehmen), Innovation (digital und smart) sowie Balance (Kopenhagen ist die lebenswerteste Stadt der Welt, vor Wien und Zürich). Für deutsche Unternehmen und Arbeitnehmer zähle zudem eine starke deutsche Community vor Ort.

Die Ansiedlung neuer Unternehmen erfolge gezielt in den

Bereichen Green Transition, Life Science und Technology, so Petersen. Ziel

seien dabei stets „High Quality Investments“. Mehrheitlich kämen diese aus

Schweden, Deutschland und den USA. Der Trend verschiebe sich aber generell weg

von den Vereinigten Staaten und hin zur Europäischen Union.