Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Prof. Jan Schubert im Gespräch mit dem Wirtschaftsrat

Der Landesverband Sachsen traf sich mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau Constance Arndt, um vier Kernforderungen zum Thema „Einfluss der Regionalpolitik auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Zwickau und ihres Umfeldes“, die aus einer gemeinsamen Umfrage mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) unter Leitung von Prof. Dr. Bernd Zirkler hervorgegangen waren, zu besprechen. Dabei ging es auch darum, Möglichkeiten der Umsetzung zu finden.

Michael Stoye, Sprecher der Sektion Zwickau, bei seiner Begrüßung (Foto: Wirtschaftsrat)

v.l.n.r.: André Beuchold, Chef des FSV Zwickau e.V.; Tino Hahm, Stadionmanager (Foto: Wirtschaftsrat)

v.l.n.r.: André Beuchold, Chef des FSV Zwickau e.V.; Tino Hahm, Stadionmanager (Foto: Wirtschaftsrat)

(Foto: Wirtschaftsrat)

(Foto: Wirtschaftsrat)

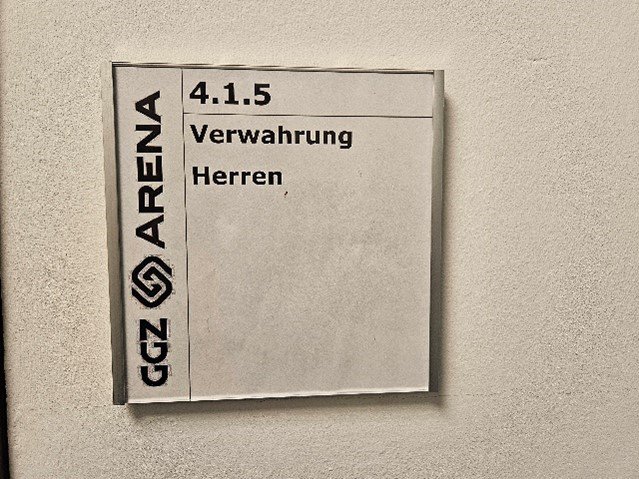

Wer hätte gedacht, dass Fußballclubs heute „Verwahrungszellen“ im Stadion vorhalten müssen oder dass, es je nach Liga, entsprechende Anforderungen an Spinte und die Größe der Spielerkabinen gibt und dass es wirklich sehr energieintensiv und damit teuer ist, einen beheizbaren Rasen zur Vermeidung von Frost vorzuhalten?

Arrestzelle (Foto: Wirtschaftsrat)

Arrestzelle (Foto: Wirtschaftsrat)

(Foto: Wirtschaftsrat)

Die Kernforderungen

1. Entwicklung von Gewerbeflächen

Constanze Arndt: Es kommt für eine Verwaltung darauf an, die richtige Fläche zur richtigen Zeit zu den richtigen Bedingungen vorzuhalten. Beim Grundstücksmanagement müssen auch Schadstoffbelastungen, Lärm sowie Be- und Entwässerung, das vom Stadtrat beschlossene Planungsrecht, Wiederbelebung von Brachen etc. beachtet werden. Die Stadt braucht 4 bis 6 Hektar an zusätzlichen Gewerbeflächen pro Jahr. Hier gilt aber ein Vorrang dafür, bestehende Flächen in Gewerbegebieten zu erweitern, bevor auch interkommunal neue Flächen erschlossen werden.

2. Aktive Unterstützung bei der Nutzung von Fördermöglichkeiten

Constanze Arndt wies darauf hin, dass es viele Unterstützungsangebote zur Recherche und Beratung von Fördermitteln in der Stadt (Amt für Wirtschaftsförderung, BIC) und dem Landkreis Zwickau gebe (Förderung & Kontakte - Stadt Zwickau). Hier werde allerdings auf die SAB und die IHK verwiesen, die eine gezielte Fördermittelberatung vorhielten. Die Neuausrichtung des BIC (Business and Innovation Centre) sei zudem geplant. Dort solle perspektivisch eine Fördermittelsprechstunde etabliert, jedoch auch generell auf die Aktivierung privaten Risikokapitals gesetzt werden.

3. Aufbau und Kommunikation praxistauglicher Strukturen für Forschungskooperationen

Prof. Jan Schubert, Prorektor Forschung der WHZ, erklärte hinsichtlich der Forderung nach einem KI-gestützten Recherchetool, welches den einfachen Zugang zu Forschungsergebnissen der WHZ darstelle, die Bereitschaft, das bereits existierende Forschungsinformationssystem (off.FIS - das offene Forschungs-Informations-System der Westsächsischen Hochschule Zwickau - FIS - Frontend) „nutzerfreundlicher“ auszugestalten. Darüber hinaus könnten Interessierte beim Dezernat für Forschung und Drittmittelangelegenheiten anrufen und sich über die Forschungsergebnisse informieren. An der Hochschule arbeite man zudem an einer „Transferstrategie“, die eine Vermittlung von Forschungsergebnissen als Zielstellung habe.

4. Wirksame und nachhaltige Imagekampagne der Stadt/Region Zwickau

Constanze Arndt: Aktuell sei das Marketingkonzept der Stadt Zwickau in Arbeit. Es werde darüber nachgedacht, welchen Fokus man bezüglich eines Images für die Stadt Zwickau setzen möchte. Hier sei von „Robert-Schumann-Stadt“ über „Automobilstadt“ bis hin zu „Hochschulstadt“ einiges möglich. Aktuell existiere aber das alles überlagernde Sparprogramm des VW-Konzernes, welches auch den Standort in Zwickau treffe und sie selbst mit Pressevertretern aus aller Welt zusammengebracht habe, sodass das Marketingkonzept noch nicht fertiggestellt sei. In jedem Fall könne Zwickau aber mit der Hochschule, „coolen Leuten“, dem Fraunhofer-Institut, mit Kunst und Kultur, aber auch mit Gründergeist (Villa Falck) punkten.

Die Studie basierte auf 15 bis 20 offenen Fragen, die in jeweils einstündigen Interviews mit den Entscheidungsträgern von 30 Unternehmen qualitativ erhoben wurden.

(Foto: Wirtschaftsrat)

(Foto: Wirtschaftsrat)